« Une disparité alarmante : protection respiratoire dans les cabines des chantiers par rapport au secteur minier »

Un peu de contexte

- En 2024, la construction a enregistré 52 décès par maladie professionnelle contre 16 morts par accidents — soit plus de trois fois plus.

- Les maladies pulmonaires professionnelles (asbestose, mésothéliome, silicose, MPOC) représentent la majorité des décès liés au travail dans l’industrie.

- Le L’AVAQ (Association des victimes de l’amiante du Québec) documente plusieurs centaines de cas d’ouvriers exposés chaque année à des poussières d’amiante, souvent sur des chantiers où la contamination n’a pas été déclarée. C’est d’ailleurs pour cela que l’association a lancé un registre des bâtiments contenant de l’amiante l’an passé, que vous pouvez consulter.

- La démolition, les travaux de rénovation, les excavations urbaines et les travaux dans les anciennes infrastructures exposent quotidiennement les opérateurs de machinerie lourde à des contaminants sans filtration adéquate dans leur cabine.

POURQUOI C’EST IMPORTANT.

Les travailleuses et travailleurs de la construction au Québec sont quotidiennement exposés à des poussières, des fibres d’amiante, de la silice et des gaz diesel issus de la machinerie lourde. Malgré ces risques élevés, la protection qui leur est offerte par la réglementation actuelle reste significativement inférieure à celle présente dans le secteur minier, où pourtant les conditions de travail sont réputées plus extrêmes et les statistiques en matière de maladies professionnelles, catastrophiques.

Nous réclamons simplement le droit de respirer de l’air sain, parce que nos poumons n’ont pas moins de valeur que ceux des autres ouvriers.

1.1 Le secteur minier et la norme ISO 23875

La norme ISO 23875:2021 « Mining — Air quality control systems for operator enclosures — Performance requirements and test methods » définit des exigences précises pour les systèmes de contrôle de la qualité de l’air dans les cabines d’opérateurs de machinerie lourde. Parmi les éléments imposés : filtration haute efficacité (HEPA ou équivalent), confinement pressurisé (pression positive minimale d’environ 20 Pa), surveillance des particules respirables et du CO₂ , entretien et tests documentés. (ISO)

Cette norme, bien que développée pour l’industrie minière, est décrite comme «parfaitement transposable» aux secteurs de la machinerie lourde en construction. (Polar Mobility)

La norme internationale qui encadre la conception, la performance, l’exploitation, l’entretien et la surveillance des systèmes de contrôle de la qualité de l’air des cabines d’opérateur (pressurisation, particules respirables, CO₂, essais et vérifications). Cette norme est largement adoptée par l’industrie minière, pour des raisons d’assurance (le lien d’emploi étant beaucoup plus long que pour les ouvriers de la construction et la responsabilité d’un seul employeur étant aisément démontrable en cas de réclamation pour maladie professionnelle).

1.2 Le secteur de la construction et le CSTC (article 3.25.5)

L’article 3.25.5 du CSTC protège seulement UNE situation : Contamination par silice, lorsque c’est du travail isolé dans une cabine fermée.

1.3 Écart normatif

- Aucun autre cas que celui de la silice cristalline n’est couvert par l’article.

- La norme ne s’applique pas quand l’opérateur n’est pas isolé de la source (par exemple: vent, proximité).

- La référence à une norme ISO (comme 23875) n’est pas obligatoire. Elle est simplement suggérée.

- Le document d’application de la norme de filtration de la CNESST dit que l’employeur « peut » s’y référer. Cette référence à la norme est donc suggérée. Nous connaissons le poids d’une norme volontaire sur le changement concret dans les pratiques: ça ne fonctionne pas sans obligation légale.

1.4 ÉCART STRUCTUREL

La sécurité d’emploi DANS LA CONSTRUCTION : Quand les responsabilités SST des employeurs disparaissent à la fin du contrat.

Lorsqu’un travailleur développe une maladie professionnelle liée à l’exposition à des poussières ou à des gaz toxiques, il doit lui-même retracer l’employeur responsable de cette exposition.

Dans un secteur comme la construction, où les contrats sont de courte durée et les employeurs se succèdent d’un chantier à l’autre, cette exigence revient à faire porter au travailleur la charge d’un suivi que personne d’autre n’assure.

En pratique, c’est devenu un bar ouvert pour les employeurs : tant qu’il n’existe pas de lien d’emploi durable, chacun se déresponsabilise.

Personne ne paie pour les maladies qui apparaissent des années plus tard, même si elles proviennent de pratiques connues et évitables.

Pendant ce temps, dans le secteur minier, les travailleurs bénéficient d’un lien d’emploi stable et d’un environnement mieux encadré.

Les expositions sont suivies, les machines sont certifiées, et les employeurs ne peuvent pas simplement disparaître entre deux projets.

Dans la construction, c’est tout le contraire : l’exposition est plus élevée (amiante, plomb, diesel, silice, hydrocarbures), la traçabilité quasi inexistante, et les protections moins exigeantes.

Le résultat est indécent : le travailleur devient responsable de prouver la faute de ses anciens employeurs, pendant que ceux-ci, eux, profitent d’un système qui efface les traces derrière eux.

2. Nature et ampleur des risques dans la construction

2.1 Exposition aux poussières et fibres

Dans les chantiers de construction, les travailleurs sont exposés entre autres à :

- Silice cristalline dans le béton, la pierre, le mortier.

- Amiante lors de travaux de démolition, de rénovation ou de décontamination de bâtiments anciens et dans le béton d’infrastructures en génie civil contenant des matériaux amiantés. (CNESST)

- Machinerie diesel et ses émissions, ce qui aggrave la qualité de l’air dans les cabines non filtrées.

2.2 Statistiques alarmantes

Selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) :

- Entre 2005 et 2015, les décès par maladies professionnelles liées à l’amiante (n = 1 107) représentaient 85 % des décès dus à une maladie professionnelle. (INSPQ)

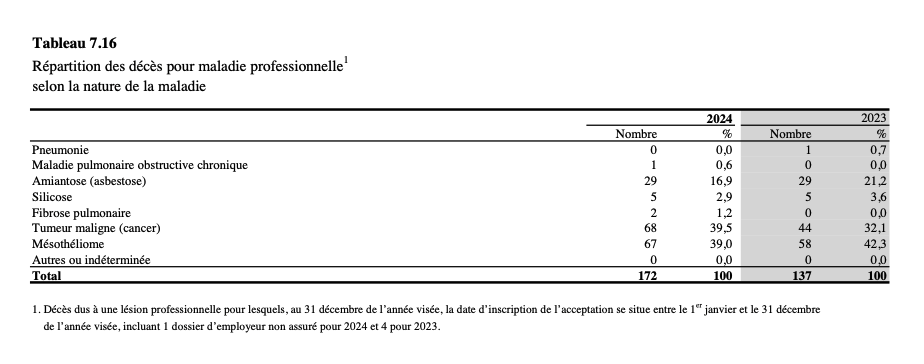

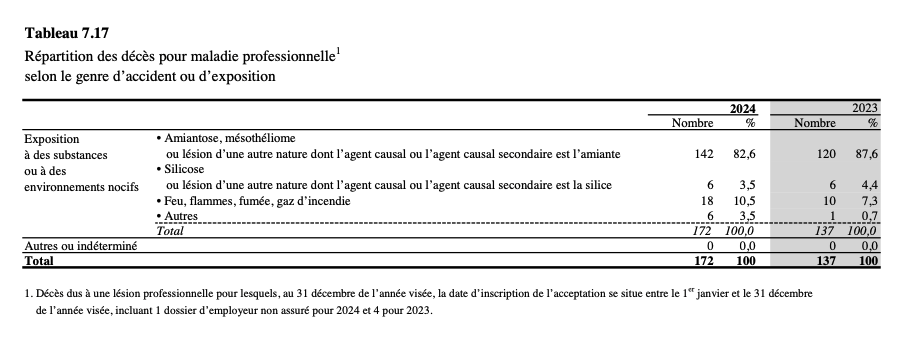

- Les chiffres de la CNESST concernant les décès par maladie professionnelle sont alarmants, voir tableaux de 2024.

On peut voir aisément dans le tableau ci-haut l’étendue de la problématique, la majorité des décès liés à des maladies professionnelles étaient sur la base de présence de poussières toxiques dans l’air.

L’exposition à des substances nocives compte pour 100% des décès pour maladie professionnelle à titre d’agent causal principal ou secondaire. De ce nombre, ce sont 82,6% sont liés à l’amiante, à laquelle les travailleurs miniers ne sont, à toute fin pratique, pas exposés.

2.3 Les conséquences pour la santé

Les pathologies incluent : silicose, asbestose, mésothéliome, cancer du poumon. Ces maladies entraînent invalidité, décès prématuré ou longue réadaptation, et des coûts humains et économiques majeurs.

2.4 Disparité des conditions d’exposition

Les travailleurs de la construction sont exposés à des risques souvent supérieurs à ceux des mineurs (amiante, silice et gaz diesel) mais reçoivent un niveau de protection inférieur ou non systématique.

3. Double discrimination et injustice sociale

3.1 Discrimination normative

Le fait que l’article 3.25.5 du CSTC protège seulement dans une situation, soit la contamination par silice, lorsque c’est du travail isolé dans une cabine fermée et que l’application de la norme ISO 23875 ne soit que suggérée dans le document de travail de la CNESST crée une brèche importante et rend l’application de la norme volontaire.

3.2 Discrimination sectorielle

Alors que l’amiante est un cancérigène reconnu et que les travaux de démolition en construction l’exposent directement, les mineurs ne sont pas exposés à ces mêmes matériaux. L’incohérence est flagrante : moins de protection, plus de risques et exposition soutenue à des contaminants qui comptent pour 100% des décès par maladie professionnelle.

3.3 DISCRIMINATION STRUCTURELLE

Le fait que les cabines des mineurs soient filtrées et pressurisées alors que celles de la construction ne le sont pas traduit une inégalité de fait. Si un employeur spécifique ne peut être tenu responsable d’une éventuelle maladie professionnelle liée à l’exposition aux poussières et aux gaz, qui est de sa responsabilité, le travailleur se perd dans un labyrinthe pour la faire reconnaître. Parce que notre lien d’emploi temporaire empêche toute réelle imputabilité en matière de reconnaissance de maladie professionnelle liée à l’exposition aux poussières et aux gaz toxiques et nocives.

3.4 Conséquences sociales et industrielles

Cette disparité affaiblit le sentiment d’équité au sein des travailleurs, freine la prévention et crée un terrain de revendication légitime : que chaque ouvrier puisse respirer un air de cabine aussi protégé, en particulier lorsque nos ouvriers et ouvrières sont exposés aux contaminants les plus meurtriers.

En traitant les risques du secteur de la construction et l’intégrité physique de nos ouvriers et ouvrières comme celle des autres secteurs, ceux-ci n’auront pas l’impression d’être des consommables ou des numéros. Nous soutenons que la dignité humaine est un facteur de rétention important pour notre industrie.

Nous soutenons également que la banalisation des risques dans la construction devient un vecteur important dans la multiplication des accidents de travail, avec les statistiques catastrophiques de notre secteur d’activité qui pèse pour plus de 30% des décès en représentant à peine plus de 5% de la main d’œuvre.

En moyenne, un ouvrier par semaine décède à cause du travail dans la construction au Québec. Les facteurs environnementaux sont, quant à eux, gérables et pourraient certainement contribuer à redorer le blason d’une industrie qui semble incapable de retenir sa main d’œuvre.

4. NOS REVENDICATIONS SYNDICALES

- Élargir l’article 3.25.5 du CSTC à toutes les cabines d’équipement lourd exposées à des poussières, gaz ou fibres toxiques, pas seulement la silice.

- Reconnaître la norme ISO 23875 comme référence officielle minimale pour la qualité de l’air en cabine.

- Obliger l’employeur à s’y conformer, pas le lui suggérer.

- Imposer la pressurisation et la filtration HEPA sur les cabines d’engins travaillant en milieux contaminés ou poussiéreux.

- Créer une obligation d’entretien périodique (test de pression, remplacement des filtres, calibration des capteurs, installation de témoins indiquant l’état du filtre).

- Instaurer un crédit de prévention SST pour les employeurs qui équipent leurs machines de systèmes conformes à l’ISO 23875.

- Inclure le risque respiratoire dans les programmes de prévention des chantiers au même titre que le bruit ou les risques de chutes.

Conclusion

« Nos membres respirent plus de poussières que quiconque, mais reçoivent moins de protection que les autres secteurs d’activité. C’est une triple injustice : plus d’exposition, moins de normes et surtout, plus de complications pour démontrer une maladie professionnelle. On ne demande pas la lune — juste de pouvoir respirer l’air qu’on mérite. Parce que nos poumons n’ont pas moins de valeur que ceux des autres ouvriers »

Annexes

Annexe A : Norme ISO 23875 — Résumé des exigences clés

- Filtration haute efficacité (HEPA ou équivalent). (BreatheSafe)

- Maintien d’une pression positive minimale (~20 Pa) dans la cabine. (Sy-Klone International)

- Surveillance en temps réel des particules respirables et du CO₂. (Polar Mobility)

- Entretien et documentation obligatoires. (freudenberg-filter.com.au)

Annexe B : Données de la CNESST sur l’amiante et les maladies professionnelles

- Entre 2005-2015, 1 107 décès liés à l’amiante représentaient 85 % des décès imputables aux maladies professionnelles au Québec. (INSPQ)

- Le rapport «La CNESST en bref 2023» souligne l’importance toujours présente des décès par maladie professionnelle. (CNESST)

Annexe C : Encadré comparatif «Discrimination respiratoire»

| Secteur | Exposition | Protection réglementaire | Injustice constatée |

| Minier | Particules minérales et gaz | Norme ISO 23875 obligatoire | Haute protection sectorielle |

| Construction | Silice | CSTC 3.25.5 seulement pour silice en cabine fermée, travaux isolés. | Document d’application de la norme de filtration de la CNESST dit que l’employeur « peut » se référer à la norme ISO 23875 |

| Construction | Autres contaminants, incluant l’amiante | Aucune norme de base concernant la cabine d’opérateur | Dans le cas où le contaminant n’est pas déclaré, aucune protection de base. |